私たちの暮らしの中で、すっかり身近な存在となった「電気錠」。

最近では、マンションのオートロックやオフィスビルの入退室管理、さらにはスマートフォンで操作できる住宅用ロックなど、多くの場面で使われています。しかし、この便利な電気錠が、いつ、どのようにして誕生したのかご存じでしょうか?今回は、電気錠の開発の背景と進化の過程について、少しさかのぼって調べてみたのでご紹介したいと思います。

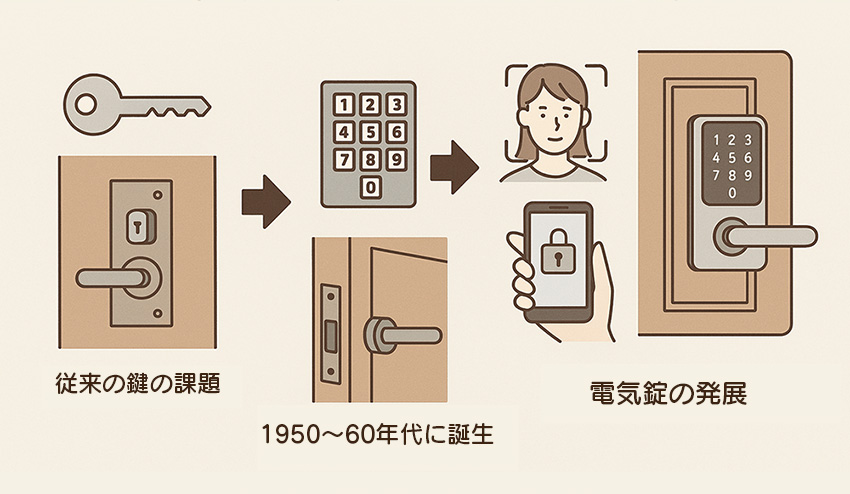

もともと、建物の出入りを管理するためには、シリンダー錠をはじめとした「機械式の鍵」が主流でした。しかし、鍵をなくしたり、合鍵を勝手に作られたりと、セキュリティ上の不安がつきまとっていたのも事実です。さらに、ビルや施設などでは、多数の鍵を管理しなければならず、運用面でも非効率な点が多くありました。こうした課題を解決するために生まれたのが、電気の力を使って解錠・施錠を行う「電気錠」です。

電気錠の歴史は、今から約70年前、1950〜60年代のアメリカにさかのぼります。

当時、銀行や軍事施設といった、高度なセキュリティを必要とする場所で使われ始めたのがその始まりです。最初の電気錠は、電磁石を使って扉を開閉する仕組みや、暗証番号を入力して解錠するタイプのものなどがありました。

今のように洗練された見た目ではありませんでしたが、安全性と利便性を追求した第一歩でした。

日本でも1970年代になると、官公庁や高層マンション、オフィスビルなどで電気錠の導入が進み始めます。当初は、リモコン操作や電磁ロック式のものが多く採用されました。そして1980年代に入ると、オートロック付きのマンションが増え、一般家庭にも徐々に広がっていきました。この頃から、インターホンやセキュリティカメラと連動する「システム化された鍵」としての役割も大きくなっていきます。

さらに2000年代に入ると、ICカードや指紋認証などが一般化し、IT技術との融合が急速に進みます。最近ではスマートフォンやクラウドと連携して、遠隔から解錠できたり、誰がいつ出入りしたかを記録できたりと、その機能はますます高度になっています。顔認証や音声操作といった先進技術も取り入れられ、電気錠はまさに“進化する鍵”といえるでしょう。

このように、電気錠はただの「鍵」ではなく、時代とともに進化してきたセキュリティ機器の一つです。「安心・安全・便利」を実現するために、これからもさらなる進化が期待される分野です。

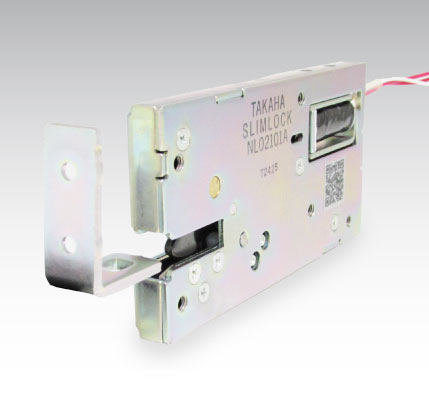

タカハ機工株式会社は、福岡県飯塚市の創業45年目のソレノイド専業メーカーです。金型から全ての部品を国内自社工場で製造する「一貫生産システム」で圧倒的優位な品質・価格・納期を実現しており、国内はもとより海外でも多く製品が使用されています。長年培った技術とノウハウで「薄型・頑丈・日本製」のソレノイド電気錠「タカハロック」シリーズを開発。様々な機械製品の開発に携わっておりますので、製品開発時から是非お気軽にご相談ください。